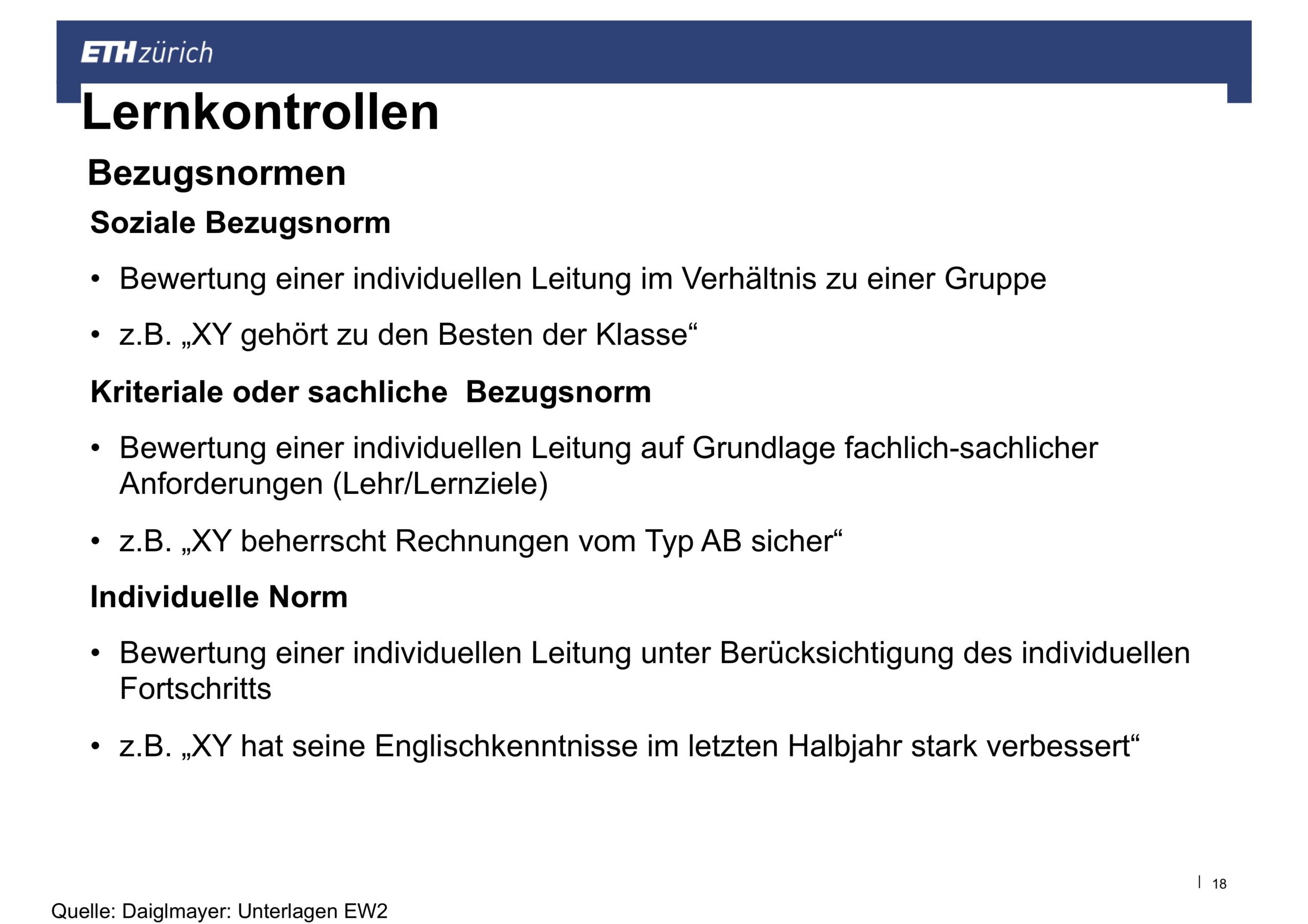

44.1 – Bezugsnormen

44.2 – Einfluss der Bezugsnorm auf die Motivation

Wie sich in mehreren Studien gezeigt hat (Vgl. Krug & Lecybyl, Krug & Kuhlmann) eignet sich insbesondere die Implementierung individueller Bezugsnormierung dafür, auf Schülerseite ein erhöhtes Interesse hervorzurufen. Speziell die Gruppe der leistungsschwachen Schüler profitierte in den oben aufgeführten Studien von verändertem Unterrichtsvorgehen. Dies traf auch in weitaus schwächerem Ausmass auf die Gruppe der leistungsstarken Schüler zu. In der mittleren Leistungsebene wiederum konnten keine bemerkenswerten Veränderungen der Schulleistungen festgestellt werden.

Allgemein sind gute Noten eher motivierender als schlechte. Vor allem bei der sozialen Norm ist es so, dass schlechte Schüler immer schlechte Schüler bleiben auch wenn sie enorme Fortschritte gemacht haben.

Vorschläge für eine konkrete Umsetzung individueller Bezugsnormierung im Unterricht

Bei der Aufgabenstellung im mündlichen Unterricht gilt das Prinzip fordern, aber weder über- noch unterfordern. Bei Erfolg kann die Frage erweitert oder differenziert werden, um die Schwierigkeit zu steigern. Bei Misserfolg sollte die Frage neu formuliert werden oder der Schüler durch Zusatzhilfen unterstützt werden. In der Ursachenzuschreibung wird das Vertrauen des Schülers in die eigene Tüchtigkeit gesteigert. Erfolg wird auf die eigene Tüchtigkeit, Anstrengung und Interesse zurückgeführt. Misserfolg liegt in zu geringem Einsatz begründet, wobei die grundsätzliche Fähigkeit nicht angezweifelt wird.

Lob und Tadel erfolgen als Leistungsrückmeldung nach individuellen Standards. Leistungssteigerungen und Anstrengungen werden gelobt. Es findet keine starke oder übertriebene Kritikaussprechung bei Misserfolg statt. Erwartungsäußerungen gehen zurück auf das Prinzip Anstrengung führt zu Leistungssteigerung. Bei Erfolg findet eine positive Rückmeldung statt, mit Verweis auf andere Bereiche zur Leistungssteigerung. Dem Schüler wird bei Misserfolg Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten suggeriert.

Bezugsnormorientierung

Unter Bezugsnormorientierung wird die dispositionelle (dt. veranlagungsbedingte) Bevorzugung einer bestimmten Bezugsnorm verstanden. Allerdings treten in der Regel ausschließlich Mischformen auf. So wird beispielsweise für die Benotung von Klassenarbeiten die soziale, und für den Kommentar darunter die individuelle Bezugsnorm verwendet. Wie sich gezeigt hat, geht die Verwendung bestimmter Bezugsnormen häufig einher mit speziellen Einstellungen und Verhaltensweisen der entsprechenden Lehrer. So neigen Lehrer mit sozialer Bezugsnormorientierung eher dazu zeitkonstante Faktoren (z.B. Fähigkeit, Begabung) als primäre Ursache von Schulleistungen anzusehen. Dem gegenüber betrachten Lehrer mit individueller Bezugsnormorientierung häufiger zeitvariable Faktoren (Interesse, Motivation, Anstrengung, Unterrichtsgestaltung) als Hauptursache für gute oder schlechte Schülerleistungen.

Quellen

- Deiglmayr (2018): ETH Zürich, Unterlagen EW2/DZ

- Rheinberg, F. (2001). Bezugsnormen und schulische Leistungsbeurteilung. In: F. E. Weinert (Hrsg.): Leistungsmessung in Schulen. Weinheim: Beltz.

- Rheinberg, F. (2004). Motivation (4. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.

- Rheinberg, F. & Krug, S. (2005). Motivationsförderung im Schulalltag. Göttingen: Hogrefe.